16. November 2025

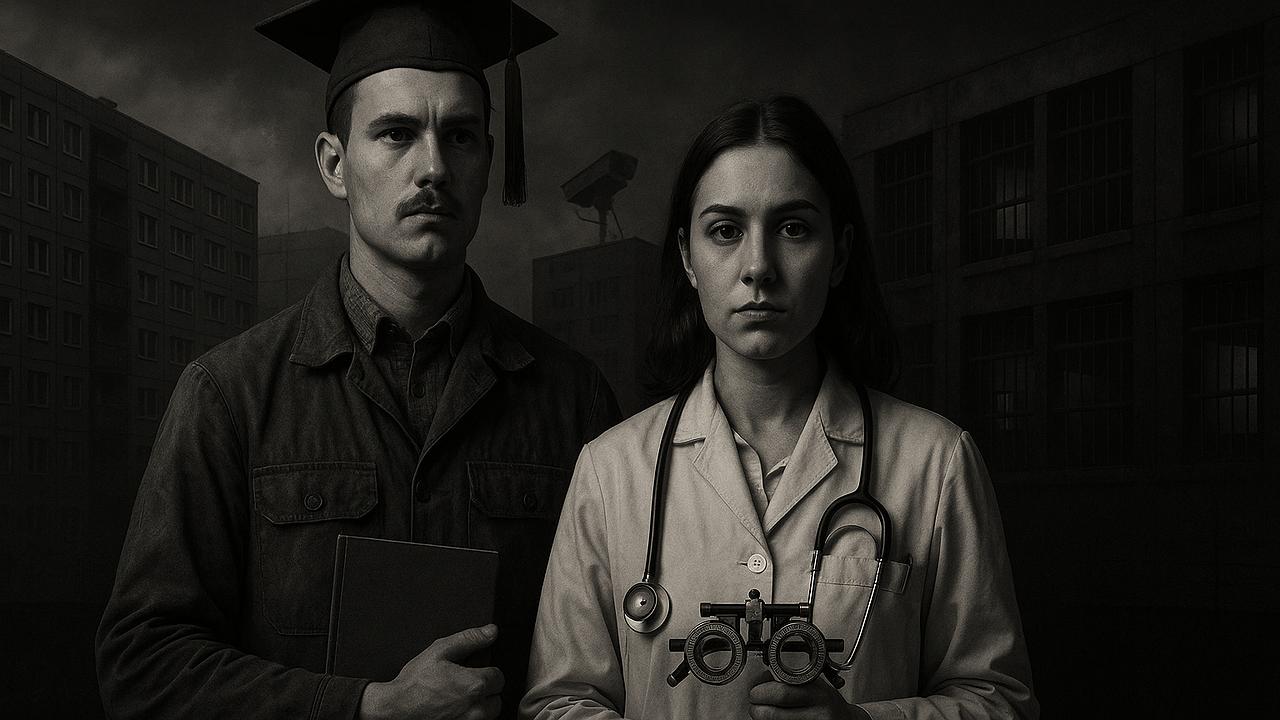

Geschichte eines Ehepaars: Zwischen Repression und Republikflucht

Über wiederkehrende Erfahrungen in einer deutschen Diktatur

von Günter Scholdt

Peter Niebergall hat einen Band über sein früheres Leben in der DDR und seine von Stasi-Verfolgung und Haft geprägte Ausreise verfasst, der künftig sogar eine Fortsetzung über manch prekäre Erfahrung in der Bundesrepublik erhält. Insgesamt liegt hier die Bilanz einer deutschen Politikexistenz vor, deren Umfang sich vornehmlich angesichts der inzwischen …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten

Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere.

Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.

Jetzt Abonnent werden.